http://www.eworldship.com/html/2021/Shipyards_0907/174552.html

随着三星重工采用自主研发的自主船舶航行系统首次完成自主船舶对向航行避碰测试,韩国造船业在大型无人船研发领域又领先一步。

9月2日,在位于韩国西南端的新安郡可居岛附近海域,三星重工与木浦海洋大学成功对两艘对向行驶的自主航行船舶进行了避碰实证测试。这是全球首次成功采用船舶相互认知并自动避碰技术进行的海上实证测试,三星重工也由此成为世界上首家拥有大型船舶远程自主航行技术的造船企业。

木浦海洋大学“世界路”号教学实习船

“SAMSUNG T-8”号拖船

参与此次实证测试的两艘船分别是木浦海洋大学的9200吨级大型航海教学实习船“世界路”号和三星重工的300吨级拖船“SAMSUNG T-8”号。这两艘船搭载着三星重工自主开发的远程自主航海系统SAS(Samsung Autonomous Ship),进行了自主航行船舶之间避碰、ㄹ字型的多重经由点航线控制演示。

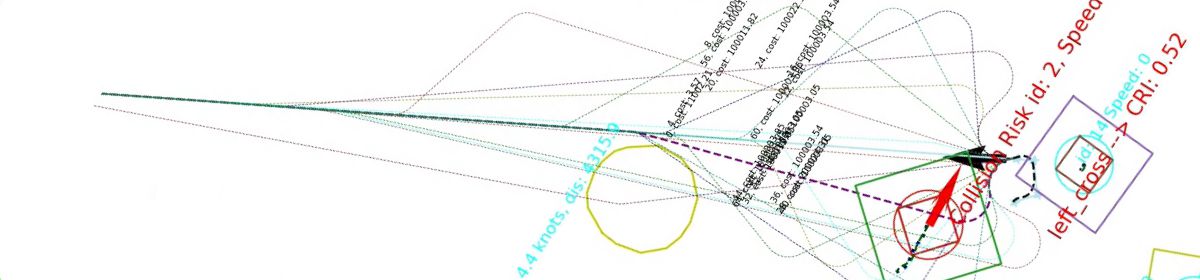

这两艘船在海上以最高14节的航速驶向各自指定的目的地,在自主航行过程中遇到对方迎面驶来的情况后,在最小会遇距离(DCPA) 1海里外安全躲避对方,并继续驶向原来设定的目的地。此外,在航迹交叉(Crossing Track)的情况下,这两艘船也表现出了稳定的变速及转向等自主航行性能。

同时,在距离此次实证测试海域300公里的三星重工大田陆上管制中心,对船舶航行情况进行了实时监控,并收集和分析了船舶航行数据。

三星重工自主开发的远程自主船舶系统SAS(Samsung Autonomous Ship)可以实时分析安装在船舶上的雷达、全球定位系统(GPS)、船舶自动识别系统(AIS, Automatic Identification System) 等航海通信设备的信号,并识别周边船舶及障碍物。该系统可根据船舶航行特点,对船舶碰撞危险度(CRI,Collision Risk Index) 进行评估,找出最佳避碰路径,并通过推进及转向装置自动控制,使船舶可以独自安全航行至目的地。

此外,通过应用全球首次适用于实船的船用360度全景式监控影像系统(Around View)和LTE/5G移动通信技术等,可以在远处的陆上控制中心直接俯瞰船舶的影像,对船舶实施远程控制。

以2022年实现SAS系统的商用化为目标,三星重工自2016年以来一直致力于研发远程自主航行技术。2019年12月,三星重工联合韩国最大的移动通信运营商SK电信,在其巨济造船厂附近海域成功进行了可以实施5G远程控制的长3.3米的模型船舶“Easy Go”号的试航,利用5G通信技术,提供了船舶自主远程航行技术商用化所需的研究环境。2020年10月,三星重工又在其巨济造船厂附近海域对长38米的“SAMSUNG T-8”号成功进行了远程自主航行测试,这也是韩国造船业界首次进行远程自主航行实船海上测试。

在此基础上,今年2月,三星重工与木浦海洋大学签订了智能自主航行船舶研发及实船海上测试的合作协议,通过分析此前积累的庞大自主航行数据,与木浦海洋大学的船舶最佳避碰航线研究及模拟课题等结合,在木浦-济州的实习航线上的部分区间,对与1000TEU级集装箱船大小相似的9200吨级“世界路”号自主航行技术成功进行了实船海上测试验证。

三星重工船舶海洋研究中心负责人金贤祖表示:“此次实证测试是全球首次在实际海浪、海风、海流等海上环境下,对两艘对向行驶的自主航行船舶的动向进行综合分析,并自行解决避碰问题的大型实船自主航行技术演示。这标志着SAS系统已经非常接近实现商用化的目标,今后成为自主航行船舶主要航海设备的可能性很高。”

三星重工技术开发本部部长郑浩贤强调:“在未来船舶时代即将来临这一重要转型时期,三星重工在业界率先掌握大型船舶远程自主航行技术,具有重大意义。在全球造船、海运业界,三星重工的远程自主航行技术将占有重要地位。”(王楚)